第一章 天皇さながらに振る舞う、蘇我入鹿

622年に聖徳太子が亡くなると、蘇我入鹿の祖父である馬子の勢威はより大きなものになりました。馬子は、自らが就いていた大臣(おおおみ)という最高位を子の蝦夷に継承。続く蝦夷は、独断で我が子・入鹿に大臣の証しである紫冠を授けました。また、蝦夷が、推古天皇の崩御に際して、思い通りになる田村皇子(舒明(じょめい)天皇)を強引に天皇に即位させたことも知られています。

祖父、父と続く権力の集中。入鹿の専横は一層激しく、天皇のように振る舞い、政治をほしいままにします。やがて、有力な皇位継承者であった山背大兄王(やましろのおおえのおう)の一族をことごとく滅ぼし、人々はこの事件に強い反感を募らせていきます。

第二章 妨げられる即位中大兄皇子

山背大兄王一族への酷い仕打ち。天皇をしのぐほどの富と権力。蘇我氏の度重なる暴挙に反発と危機感を覚えた一人の皇子がいました。舒明天皇を父に、皇極天皇を母に持つ、中大兄皇子です。

“中大兄”は通称で、皇位継承権のある二番目の息子という意味。一番目の皇位継承者の古人大兄皇子は異母兄で、その母は馬子の娘・蘇我法提郎女(そがのほほてのいらつめ)です。順当ならば、次期天皇の最有力候補は、両親とも皇族である中大兄皇子。しかし、絶大な力を握った蘇我氏の思惑がそれを妨げていました。

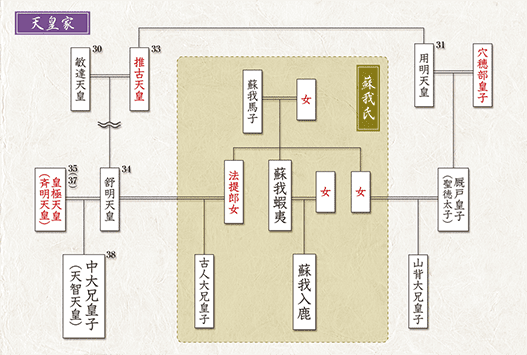

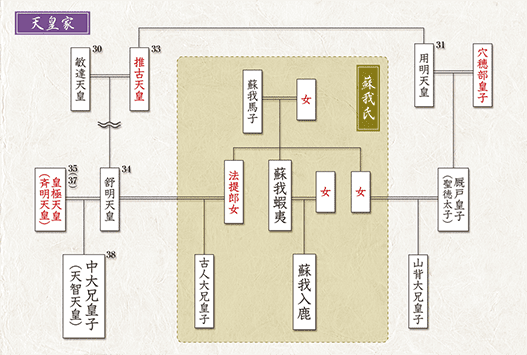

蘇我、天皇の系図

蘇我、天皇の系図

第三章 談山(かたらいやま)で画された改革

豪族の子・中臣鎌足は、中国の史書や儒教に造詣が深く、その才は蘇我入鹿に並ぶと評されるほどの官人でした。しかし、蘇我氏への不信から家業であった祭官就任を辞退。心密かに、蘇我氏体制打倒の意志を固め、志を同じくする中大兄皇子に近づきたいと考えていました。

機会は、飛鳥寺の西に広がる、槻(つき)の木の広場で催された蹴鞠の会で訪れます。蹴鞠に夢中になった中大兄皇子が、鞠を蹴る勢いで飛ばした沓(くつ)を鎌足が拾い、差し出したのをきっかけに二人は親交を深めました。

その後、二人は、多武峰(とうのみね)に登り、山中で乙巳の変の密談を行います。のちにこの山は「談山(かたらいやま)」と呼ばれ、談山神社の名の起源となりました。

鎌足と中大兄皇子が密談したとされる「談所ヶ森」

鎌足と中大兄皇子が密談したとされる「談所ヶ森」

第四章 古代史上最大のクーデター「乙巳の変」

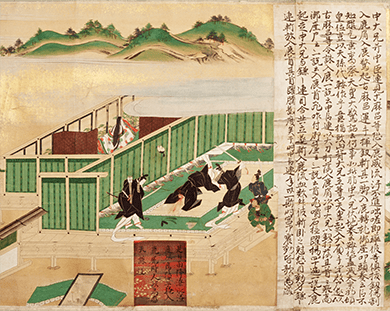

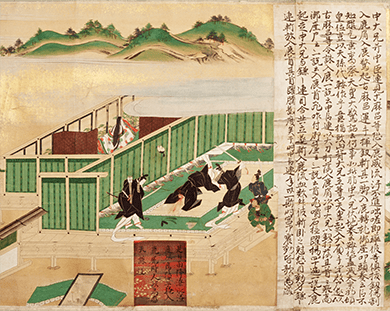

645年6月の雨の日、飛鳥板蓋宮で“その時”は訪れます。大殿には、皇極天皇、古人大兄皇子、そして、蘇我入鹿。隠れていた中大兄皇子が「やあ!」と声をかけ、入鹿に襲いかかったのを機に、クーデターは決行されます。中大兄皇子と中臣鎌足による蘇我入鹿の謀殺。翌日には、入鹿の父・蝦夷も自害に追い込まれます。あっけないほどの蘇我一族の崩壊でした。

後にこの年の干支にちなんで、事件は乙巳の変(いっしのへん)とも呼ばれるようになりました。

多武峯縁起絵巻「入鹿暗殺図」

多武峯縁起絵巻「入鹿暗殺図」

(画像提供:談山神社)

第五章 歴史の大事をともに成した二人は

乙巳の変の翌年、646年に改新の詔が宣言され、さまざまな改革が行われたことが『日本書紀』に記されています。それら諸改革の総称が大化の改新です。

中大兄皇子は後に天智天皇となり、晩年、病床に伏した中臣鎌足を自ら見舞い、藤原姓を賜り、内大臣に任じます。鎌足は“藤原氏の祖”となり、談山神社に祭神として祀られました。

二人の働きが新しい国の仕組みをつくり、時代はこうして中央集権国家へ大きく舵をきったのです。

藤原鎌足公が祀られている談山神社本殿

藤原鎌足公が祀られている談山神社本殿

鎌足と中大兄皇子が密談したとされる「談所ヶ森」

鎌足と中大兄皇子が密談したとされる「談所ヶ森」